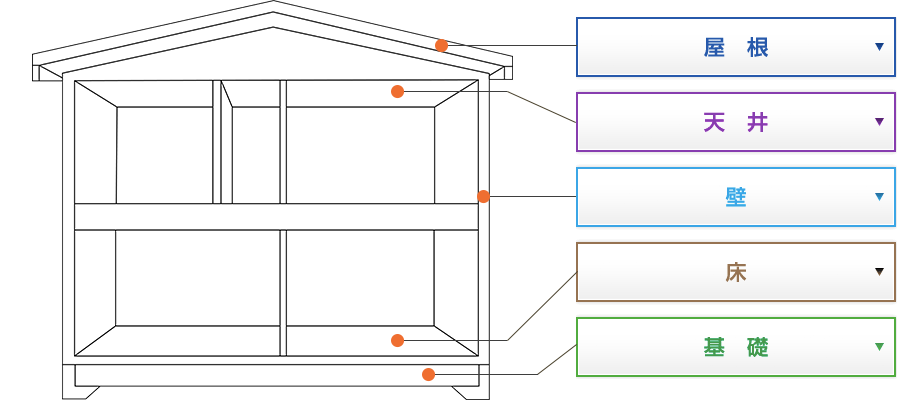

木造関連情報

屋根

- 充填工法

-

施工説明

屋根断熱は,小屋裏空間を室内空間に取り込み,広々した室内空間を演出できる断熱工法です。

在来工法の登り梁,枠組壁工法の屋根たる木の間にEPS断熱材を充填します。

EPS断熱材は100㎜以上の厚み対応が容易で,7~8寸の登り梁や210,212のツーバイ材等の厚い屋根たる木の間に一度で充填できるカット品製作が可能で,屋根通気層を設けられる専用の成形品や,スリット加工して巾方向の変形追従性を向上させた商品など,屋根充填断熱に特化した商品も数多く使用されています。

施工写真

施工図

在来木造のEPS屋根充填断熱

○屋根たる木間充填断熱(断熱境界とする場合)

たる木間充填断熱部位を断熱境界とする場合は,母屋や小屋束が入り組んで防湿層の連続を確保するのが難しく,施工も手間がかかります。また,高断熱すべき屋根(天井)で厚い断熱厚さが確保しづらいため,たる木間充填を行う場合,枠組壁構造との混構造とした方が有利です(枠組壁工法屋根断熱をご参照)。なお,断熱部位を断熱境界としない場合(小屋裏空間の一次遮熱の意味で施工する場合)は,防湿層(気密層)も必要ないため,適宜EPS断熱材を施工してください。

○登り梁間充填断熱

登り梁は室内空間を広く,開放的に見せる有効な手段であるとともに,登り梁は懐が大きいので高断熱化に向いています。

下図は6尺ピッチの8寸登り梁と3尺ピッチの3寸5分の小梁とした参考図ですが,スパンや施工したい断熱厚さ等々で造り方は様々です。しかし,充填断熱で留意する点は,屋根通気層と充填断熱材の界面にはフェイルセーフとしての防風層(透湿防水シート等)が有効なこと。下図のように登り梁を化粧として見せたい場合は,室内側防湿層の施工に手間がかかる点,充填する断熱材厚さ等に応じて最適な受け材を設けなければならない点が挙げられます。特に意匠的な意味がなければ,屋根断熱を行う場合,枠組壁構造との混構造とした方が簡単です。

○枠組壁工法の屋根断熱

枠組壁工法の屋根は広いスパンを飛ばせ,室内側の防湿層も断点ができにくく,厚くシンプルな屋根たる木間には厚い断熱材を施すことができます。在来木造の屋根にも混構造で行えます。下図は212の場合ですがたる木種類に関わらず断熱材巾は417㎜です。通気層は30㎜以上で作ればよく室内側は内装材の受け材が必要になります。通気層を構成する受け材の厚さや,内装受け材の厚さ等は任意なので,屋根たる木サイズも含め,いろいろな組み合わせが考えられます。EPSボードは厚み対応が比較的容易(受注生産)なので様様なニーズの屋根断熱に対応できます。

EPSの横目地は重ならないように施工します。また,一般EPSボードのカット品を使用する場合,実際に使用する寸法は417㎜に対し,2~3㎜のクリアをとったものを使用しますが,小さめの場合は入れても落っこちてくるので,適宜たる木側面に釘打ちして支えたり,内装受け材を設けるなど等,仮止めしながら施工してください(巾方向に伸縮機能がある特殊加工のEPSも使用できます。壁充填の項をご参照)。また,きつめの場合は一層目以降は裏面の空気がエアクッションとなり押し込みづらくなる場合があります。

○屋根断熱の棟換気

屋根通気層は棟に排気口を設けます。現在は市販の棟換気部材の使用が一般的です。

板金やスレート葺き等,屋根仕上材に応じて使用してください。

造作する場合は,虫や小動物の侵入を防ぐため,排気口には防虫網を巻き込んで取り付けてください。

- 外張り工法

-

施工説明

野地板の上に防湿層(ポリエチレンフィルム)を設け,その上に断熱厚さに応じて,屋根たる木をシングル・ダブル(交差)で組み,その間にEPS断熱材を充填する方法です。小屋裏空間を室内空間に取り込み,自由な意匠性を発揮できる断熱方法です。

施工図

○屋根

屋根の防湿層(気密層)は,屋根たる木の上に野地合板を張り,その上に防湿気密フィルムを張る場合と合板の継ぎ目を気密テープ処理する合板気密化工法とする場合がありますが,傾斜のある高所で滑りやすい防湿気密フィルムの施工は危険な側面がありますので,屋根面については合板気密化工法を採用する賢明な選択です。

気密を施工したのち,施工する屋根断熱材の厚さに応じて下地を交互に組み,通気層を確保して防水層下地となる野地板合板を改めて施工します。

受け材の寸法やスパンについては特に基準はありませんので建物毎の設計条件(風圧力や積雪荷重等)に応じて構造設計して施工してく

- 金属製屋根下地材

-

施工説明

横葺き屋根板金の下地となるEPS成形品です。

施工写真

- 瓦屋根下地材

-

施工説明

各種瓦葺きの下地となるEPS成形品です。

施工写真

施工図

様々な形状の瓦に対応できるEPS成形品の下地材で,防水層の上から接着剤で施工します。下地であるとともに断熱性能もあり,防暑対策にも最適な製品です。

瓦下地以外にも,金属製屋根下地にもEPSは広く使用されています。天井を断熱境界とし,防湿(気密)層を設けているので屋根断熱部分は単なる遮熱だけのもので防湿や気密を特に気にする必要はありません。

○夏季の日射熱遮蔽を目的とした屋根断熱(非断熱境界)

日射熱を屋根通気層で逃がし,小屋裏空間の温度上昇を防ぐ夏場対策の断熱手法です。

天井を断熱境界とし,防湿(気密)層を設けているので屋根断熱部分は単なる遮熱だけのもので防湿や気密を特に気にする必要はありません。

天井

- 天井の断熱(EPS桁上断熱)

-

施工説明

小屋裏床の面内剛性を向上させる目的や,小屋裏空間の有効利用,天井梁を意匠的に見せたい場合など,手間はかかりますが検討できる断熱方法です。天井の胴差や梁の天端を揃え,その上に合板を直貼りして簡単な床を造り(床合板を建物四周の胴差に留められるので,小屋組みの面内剛性が大幅に向上します。設けた床の上にポリエチレンフィルム0.2㎜(防湿層)を貼り,その上にEPS断熱材を敷きこんで施工します。その際,EPSボード相互の継手は,EPSの長期収縮を考慮して,継手をずらした2層敷きか,合いじゃくり品を使用してください。小屋束に当たる箇所は,面材・断熱材とも欠き込む必要がありますが,規則的な配置の場合,専用の成形品・EPSカット品もある?EPSは十分な圧縮強度があるため,施工後のEPS断熱材の上に木スノコ等を敷き詰めると,収納スペース等で転用できる十分な小屋裏空間を確保できます。

施工写真

施工図

桁上断熱

桁上断熱は屋根裏に床を造り,その上に防湿層と断熱材を施工する断熱方法です。

室内側での防音施工の手間を省き,開放的な内装を実現できる,外張り断熱の一種で,プラットホーム床であるため火打梁の省略ができます。

天井の外張り断熱なので,外壁との取り合いも外張り断熱同士の方が納まりが良く向いています。

屋根太を施工後,屋根束部分を欠き取った床合板を張り,防湿気密フィルムを敷きこんだ後,束部分を三角カットし,ひら金物をつけた小屋束を差し込んで釘留めしたのち,フィルムとの取り合い部分を気密テープでひら金物ごとグルグル巻きにして気密処理してください。(気密部分ひら金物の下釘は中から打ち付け)。フィルムは2m巾を用い,重ねは100mm以上とり、外周部は壁防湿気密フィルムと重ねられるよう100以上の伸びを出しておきます。屋外作業での作業になるため,不意の雨水や風の吹き込みを防止するためフィルムの継ぎ目は気密テープ処理してください。小屋束先行でも施工できますが,フィルム目地が束位置線上に固定されることや束位置によってはフィルムも幅広タイプが使いにくいなど面倒になります。EPS断熱材は長期収縮を考慮して,必ず目地をずらした二層張り以上や合いじゃくり品を使用してください。

桁上断熱では,小屋根裏空間を有効利用でき,使いやすい天井点検口は必須です。 点検口は室内側での気密性能が非常に重要で,外側の断熱蓋は気密性よりも断熱性能が重要になります。下図のように枠にはめ込むだけのような簡素なもの(下図の例では,大きさと厚さが違うEPSボードの界面を欠き取り,取ってを付ける通しボルトを取り付けた板を埋め込んで接着したもの)は,軽くて住居者が扱いやすいことが重要です。

壁

- 充填工法+窯業系サイディング

-

施工説明

外装材に窯業系サイディング(通気層工法)を使用する一般的な断熱工法です。 弊協会ではEPS断熱材の耐力壁の防火構造30分認定(建築基準法第2条第八号の規定)を取得し(軸組構法/枠組工法)、 日本全国のEPS製造メーカーの会員企業に使用いただいています。 詳しい防火構造仕様については、「各種資料・防火認定」のページをご覧ください。

EPSは圧縮に強く,自形性が大きいボード状断熱材なので外張り断熱に向いていますが,工場でプレカットし所定の形状で現場納入する製品や特殊加工で変形追従性や柔軟性を持たせた充填断熱向けの商品も数多く流通しています。

施工写真

施工図

EPS充填専用断熱材

○木造充填断熱用EPS複合板

木造住宅の柱・間柱(スタッド)の間隔は,ある程度パターン化できるため,柱・間柱位置を外した位置にあらかじめEPSを貼り付けて構造用面材と一体化したEPS複合パネルが流通しています。製造方法は面材と同サイズのEPSを接着剤で貼り合わせ,構造材が当たる個所をルーター等の欠き取り機械で欠き取る方法と,所定の寸法にあらかじめカットしたEPSを貼りつける2種類があります。いずれの場合も構造用面材の施工と充填断熱施工が屋外側から一度にでき,不要なEPSカットを省略し,精度の高い断熱施工ができる合理化工法です。

○壁と床の充填断熱時の留意事項

充填断熱する際に最も注意するところは,床と壁の取り合いに確実に気流止めを設け壁体内部に気流を起こさないようにすることです。左図は先張り防湿気密フィルムによる最も確実な方法としています。

EPSによる充填断熱に限れば,繊維系断熱材のように後から隙間に「潰して押し込むような施工」はできませんので施工順序を確認して適切に施工する必要があります。左図の「★」で示すEPS断熱材があります。当該部位は構造用面材を貼り,中から土台廻りに先張り防湿フィルムを施工しているタイミングで,一緒に柱・間柱間に事前にプレカットしたEPSボードを嵌め込むのが正解です。

壁にEPS充填断熱材を施工します。内装材の受け材や,軸組金物(ホールダウン金物等)と取り合う部分は,予め欠き取ったり,先張りでEPS断熱材を施工するなど,施工順序を間違えないよう施工してください。続けて,壁の防湿気密フィルム,内装材を施工します。

○枠組壁工法(外壁・外壁と床の取り合い)

在来木造の胴差廻り

防湿層の連続を確保するため,界床の胴差廻りには先張り防湿気密フィルムを施工します。各種引通し金物を先につけてしまうとフィルム施工が面倒なため,先張り防湿気密フィルム施工を先行してください。また,これら貫通金物類は冷橋になるので,簡易発泡ウレタンで覆うなど表面結露対策をしてください。

○先張り防湿気密フィルム簡略工法

床梁を7寸標準,胴差を床梁より大きな8寸標準にするなど,胴差を床梁より大きく設定し,胴差をまたがる先張り防湿気密フィルムを,土台のように上側だけ施工し,1階は壁防湿気密フィルムを胴差まで張り上げて,内装材で圧着します。

足場の悪い工程時期に先張りフィルムは2階からの作業だけになり,引き通し金物もフィルムをかわして施工できるようになるとともに,1階内装材が自動的に気流止めになります。また,胴差寸法を標準化すると,充填するEPS高さも一定にできるので,断熱材カットに余計な手間がかかりません。

○プラットホーム床・ネダレス工法床の場合

プラットホーム床やネダレス工法床の場合は枠組壁工法のように,張り下げた壁防湿気密フィルムを受け材と床合板のところで気密テープ処理して,気密を連続させます。

- 外張り工法+窯業系サイディング

-

施工説明

外装材に窯業系サイディング(通気層工法)を使用する一般的な断熱工法です。 外張り断熱は内部からの防湿層施工(断熱材施工)をしなくてもよく,設備配管廻り,真壁造りの容易さや,新築の他,断熱改修物件でも比較的容易に施工できます。 ユニットバス廻りなど,ユニット取り付け後。中から断熱材の施工ができない部位では特に効果を発揮します。

弊協会ではEPS断熱材の耐力壁の防火構造30分(建築基準法第2条第八号の規定)を取得し(在来木造構法),日本全国のEPS製造メーカー41社に使用いただいています。 詳しい防火構造仕様については,「防火構造技術資料」をご参照ください。(枠組壁工法の充填断熱についても防火構造認定を取得しています)

施工写真

施工図

EPS断熱材の施工

気密層の取り方については,要求する気密性能等に応じていろいろな方法があります。断熱材の張り方については,断熱材相互には必ず僅かな隙間が生じるので,その隙間を補間するために一般ボード状EPS断熱材では目地をずらした2層張り以上とします。一層張りの場合は,合いじゃくりしたEPS断熱材の使用や継ぎ手の気密テープ措置,透湿防水シートの併用が適しています。使用する木ビスは,断熱材と通気胴縁の厚さに応じ,柱や間柱に40㎜以上打ち込める長さを使用してください。10㎜前後の構造用面材を介す場合は,その構造用面材がビスが効き硬い面材の構造用合板や構造用パネルの場合は,その厚さを打ち込み深さにカウントし,せっこうボードや繊維板のようにビスが効かず比較的柔らかい面材の場合はその厚さ分を打ち込み深さにはカウントしません。また,木ビスには鋼製メッキ品とステンレス品がありますが,要求される防さび性能に応じて使用し,外壁に防火構造がかかる場合は,各防火構造認定にビスの仕様や使用長さが規定されていますので仕様に応じたビスをご使用ください。

防湿気密フィルム,透湿防水シートの施工

ロール状の防湿気密フィルムや透湿防水シートは,建物形状・足場等の実状に応じてサイズ(1m巾,3m巾等)を選び,原則横張りで施工します。横目地は100㎜以上重ねをとり,水仕舞を考慮して上のフィルム(シート)勝ちとします。縦目地は,横目地と同様に100㎜以上重ねを取り,必要に応じて気密テープ処理してください。

[土台廻り]

○基礎断熱工法の土台廻り

外張り断熱と基礎断熱工法の土台廻りは防湿層(気密層)が連続して施工しやすい組み合わせです。基礎天端はセルフレベリングモルタル等で水平に造り,気密パッキンを挟んで気密を確保します。帯状の防湿気密フィルムがついた土台専用の気密パッキンが販売されており,その場合はフィルムを外側に出し,壁防湿層を上から重ねて防水を担保します。土台の受け材については,施工する断熱材厚さに応じ,また,通気胴縁の端部をしっかり留めたい場合など,任意で施工してください。

○床断熱の土台廻り

外張り断熱では防湿層(気密層)が軸組の外側にあります。そのため,床組で床根太を乗せ掛ける場合,防湿層(気密層)を連続させるには乾燥木材で気密層兼気流止めを設けますが各種ボルト類をかわしながら施工するのは面倒です(右図左)。プラットフォーム工法やネダレス工法の場合(右図右)は,床防湿気密フィルムの端部を気密テープ張りし,乗せ掛けた床合板(パーティクルボード)で圧着すれば良く,大きな手間も掛からないので外張り断熱と床断熱を併用する場合は,後者が適しています(枠組壁工法で外壁を外張り断熱,床を充填断熱する場合も同様です)。

○開口廻り

断熱性能が高い木造用の樹脂サッシュには大きく,半外付け,外付け,完全外付けの3種類のサッシュがあります。種類が豊富で一般的なサッシュは半外付けサッシュで,取り付け面からの開口枠の出が約65㎜であり,外付けは約88㎜,完全外付けで約115㎜程度です。外張り断熱の場合,断熱材と通気層とサイディング厚さ分外壁がふけるため,使用するサッシュの開口枠の出に対し,外張り断熱部分の厚さが大きい場合は,サッシュ取り付け箇所に木枠を設けて取り付け位置を調整します。防水に係る開口木枠は先張り防湿気密フィルムと気密テープでしっかり覆ってください。

○天井充填断熱との取り合い

外壁と天井の防湿層を連続させるため,気密層を兼ねる気流止めを乾燥木材で設けます。天井防湿気密フィルムは気流止め部分で折り返し,内装材で圧着します。構造用面材と気流止めの界面には気密パッキンを挟んで気密を確保します。

- EPS湿式外断熱工法

-

施工説明

透湿防水シートを張った構造用面材の上から,EPS断熱材をビスで張り付け,耐久性・耐候性・変形追従性等に優れた樹脂モルタルを薄塗りで仕上げする,意匠性に優れた外張り断熱工法です。新築物件の他,既存住宅の外壁改修(断熱改修)にも対応できます。左官仕上げの特徴である様々なテクスチャーが可能でカラーバリエーションも豊富で,装飾モールも合わせて施工できます。EPS湿式工法はオープン工法ではなく,各メーカーがそれぞれに特長を持った商品を販売しており,防火構造認定も各社各様に取得しています。

施工写真

施工図

○湿式工法の注意事項

湿式工法は降雨時の施工(下地のEPSが濡れている場合)はできません。また,施工温度は5℃以上です。寒冷地での施工に際しては,施工時期に応じて,現場の暖房養生が必要になります。この温度管理を誤ると樹脂モルタルの硬化不良や白華の発生等の不具合の原因になります。

床

- 床の断熱(EPS充填・ネダレス工法)

-

施工説明

ネダレス工法はスパン3尺(910㎜),梁せい3寸5分~4寸程度(105~120㎜)の床大引を組み,厚さ約30㎜のパーティクルボード類を大引の上に直貼りする床構造です。床根太を施工しない合理化工法(厚い床面材が根太代わり)であるとともに,土台に面材を直接固定できるため,床構造の面内剛性を大幅に向上でき,断熱材施工が簡潔に行える特長があります。EPS断熱材は大引間にスッポリ落とし込んで充填しますが,大引き間寸法にカットしたボード材や成形品,脱落防止措置を兼ね備えた商品など,多くのEPS断熱材が使用されています。

在来木造工法の床は3尺~6尺ピッチ(910~1,820㎜)の土台・大引の上に床根太を乗せ掛ける従来型と,根太材を落とし込み(欠込みや根太受けで受ける),根太材と梁材の天端を揃えるプラットホーム工法,根太材を使用せずに厚いパーティクルボードを使用するネダレス工法があります。枠組壁工法の床は@455㎜で床根太が設けられます。床根太のせいが大きい場合は3m以内でころび止めを設けます。

施工写真

施工図

EPS充填専用断熱材

○床のEPS充填断熱材

先張り防湿気密フィルムを施工したのち,必要な断熱受け材を取り付け大引間にEPS断熱材を施工,続けて床根太(際根太)を敷設後,根太間にEPS断熱材を充填します(踏み抜きに注意してください)。いずれのEPS断熱材も合いじゃくり品が望ましく,隙間ないよう施工してください。

続けて,床防湿気密フィルムを施工(壁際は100㎜立上げる),床合板を施工して安定した床を作ってから,壁・天井の施工に入ります。

○プラットホーム工法(在来木造)のEPS床充填断熱

土台・大引に根太欠きを施し,床根太を落とし込んで土台天端と床根太天端を揃え,床合板を土台・大引に直接打ち付ける方法です。

床合板で床と壁の懐が分離されるので,気流止め措置を特に設けなくてもよく,面内剛性の極めて大きな枠組床により火打土台(火打梁)を省略することができます。

外周部の床防湿気密フィルムについては,柱・間柱と取り合う箇所は切り込んで気密テープ処理し,土台と取り合う箇所は,気密テープや気密パッキンで納め,床合板で圧着してください。床合板は外周部の土台に20㎜以上乗せて釘留めし,柱に対して床合板は柱勝ち,間柱に対しては床合板勝ちとします。

○枠組壁工法のEPS床充填断熱

枠組壁工法は床と壁が分離されるため,防湿層の取り合いが簡単で,床合板と下枠材が自動的に気流止めにもなります。床根太も89㎜~286㎜まで選べるので,断熱厚さを優先して大きな床根太材を使用すれば無理なく高断熱化が実現できます。

右図は床根太に208(184㎜)を使用した場合ですが,最下部の断熱材受け材に18×45㎜の胴縁材を使用し,一層目EPSは100㎜,二層目は37㎜(合板受け材38㎜)で,丁度184㎜に納まる寸法です。枠組壁工法は構造材熱橋が大きいので,せっかく充填可能な懐があるのなら最大限充填するのが良いでしょう。

透湿抵抗が小さな繊維系断熱材では省略(合板気密化工法)しても良い床防湿気密フィルムは,透湿抵抗の大きなEPSでは必要となりますが,合板気密化工法で必要な床合板目地の気密テープ処理は逆に必要ありません。また,壁の防湿気密フィルムは下枠材下端まで張り下げ,床合板と取り合う部分で気密テープ処理してください。

- 床の断熱(EPS成形品)

-

施工説明

床組の大引間,根太間にそのまま充填できるEPS成形品や,スリット加工して巾方向の変形追従性を向上させたボード材等が広く使用されています。

施工写真

施工図

- 床暖房配管下地(EPS成形品)木造用

-

施工説明

床暖房用の架橋ポリエチレン管を埋設できる表面溝加工を施したEPS床下地材です。

捨て合板不要で,フローリングを直貼りできます。

パイプ形状に合った成形品もあります。

現場配管型が主流で、自由設計が可能なため住宅用途以外に、より大面積な非住宅物件など複雑な形状の部屋にも適しています。

施工写真

施工図

基礎

- 基礎断熱工法

-

施工説明

基礎の外周を断熱して,床下空間を室内空間に取り込むことができる断熱方法です。そのため,従来の床下換気口は設けず,主に同時打込みでEPSボード材を基礎の外側,内側若しくは両側に施工します。EPSの外部仕上げは樹脂モルタルのコテ仕上やボード張りが一般的です。基礎壁に吸気口を設ければ,床下コンクリート熱容量を利用した吸気の余熱空間利用,床下配管の凍結防止措置の不要,収納スペースとしての空間利用等,多くのメリットが期待できます。EPSには,型枠兼用で使用できる専用成形品やボード材があり,白アリ対策で防蟻処理されたEPSも広く使用されています。

【基礎断熱工法併用スカート断熱工法】

凍結深度低減を目的に,主に寒地で行われている断熱工法です。必ず基礎断熱と併用して行います。50㎜程度のEPSボード材(特号品若しくは1号品)を外側に向け水勾配を付けて転圧した地面に敷きこんで施工します。

施工写真

施工図